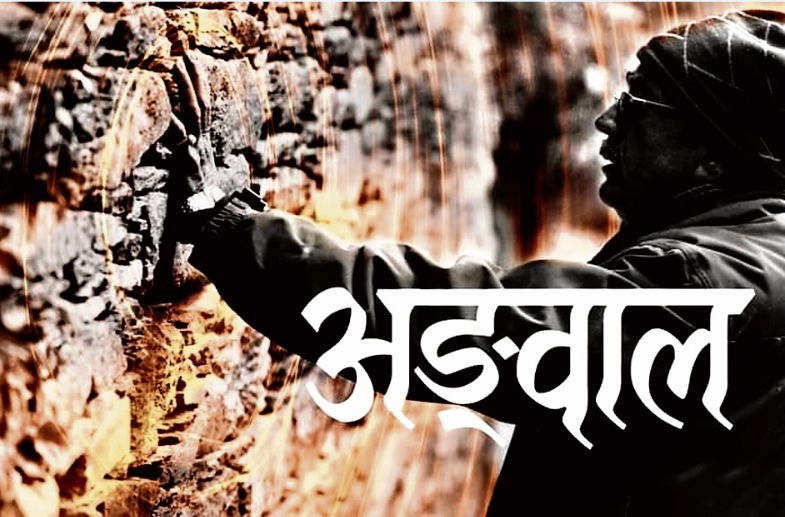

गत सप्ताह लंदन के ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रेक्षागृह में सिनेकार ललित मोहन जोशी के वृत्तचित्र अङवाल का प्रीमियर हुआ. जेफरी रिचर्ड्स और चार्ल्स ड्रेजिन जैसे ब्रितानी फिल्म इतिहासकारों और मैथिली राव, शमा जैदी और दीपा गहलोत जैसे भारतीय सिने-समीक्षकों की विशद समीक्षाएं छपने के कारण इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता थी. श्याम बेनेगल, गुलजार व गिरीश कासरवल्ली जैसे मूर्धन्य सिनेकारों की प्रशंसा भी मिल चुकी थी, इसलिए हॉल खचाखच भरा था. अङवाल या आलिंगन आत्मकथात्मक वृत्तचित्र है, जिसमें सिनेकार ने कुमाउनी कविता के जरिये अपनी विरासत, पूर्वजों के रचना संसार और कुमाऊं अंचल की यात्रा करायी है. फिल्म की शुरुआत एक विहंगम दृश्य से होती है, जिसमें कैमरा सिनेकार के ननिहाल मलौंज की मनोरम घाटी से होते हुए हिमालय के हिमाच्छादित त्रिशूल और नंदादेवी शिखरों तक ले जाता है. कहानी की शुरुआत कुमाउनी कविता के प्रमुख स्तंभ श्यामाचरण दत्त पंत के रचना संसार से होती है, जो स्वयं सिनेकार के मामा थे.

चर्चा के दौरान हमें पता चलता है कि वे अपने समय के कई लेखकों के प्रेरणास्रोत रहे और कवि सुमित्रानंदन पंत अपने रचनाकाल के आरंभिक दिनों में उनसे अपनी रचनाएं ठीक कराया करते थे. श्यामाचरण दत्त पंत के बाद सिनेकार के पारिवारिक रिश्तेदार और कुमाउनी के वरिष्ठ कवि लोकरत्न पंत गुमानी के रचना संसार की चर्चा होती है, जो मूलतः संस्कृत के कवि थे, परंतु नेपाली, हिंदी और कुमाउनी में भी कविताएं लिखते थे. उनके बारे में चर्चा के दौरान हमें दो दिलचस्प बातें पता चलती हैं. पहली यह कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से 50 साल पहले हिंदी में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए वे प्रामाणिक रूप से हिंदी के पहले कवि थे. दूसरी यह कि राजकवि होने के बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृत कविताओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की. बावजूद उनकी रंगरेजस्य राज्यवर्णनम् पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया.

गुमानी के रचना संसार के बाद कहानी कुमाऊं अंचल के साहित्य और संस्कृति के केंद्र अल्मोड़ा में आ जाती है. यहां कुमाउनी के महानतम कवि गौरी दत्त पांडे ‘गौर्दा’ के रचना संसार पर समकालीन कवि त्रिभुवन गिरि के साथ विस्तार से चर्चा होती है. गौर्दा जनचेतना के कवि थे, जिन्होंने चाय और आलू जैसे आम रुचि के विषयों से लेकर कुली बेगार जैसे जनांदोलनों पर कविताएं लिखीं. गौर्दा के बाद कहानी आधुनिक युग के कुमाउनी कवियों चारु चंद्र पांडे, त्रिभुवन गिरि, देव सिंह पोखरिया और दिवा भट्ट जैसे कवियों के रचना संसार पर ले आती है, जिसमें बेरोजगारी, पलायन और सैनिक बलिदान जैसी सामयिक चुनौतियों पर भी लिखा गया है. एक तरफ चारु चंद्र पांडे की बुरुंशी का फूल को कुंकुम मारो और कैसो अनाड़ी घनश्याम जैसे प्रकृति और होली के गीत या दिवा भट्ट का वसंत गीत है, तो दूसरी तरफ देव सिंह पोखरिया की धोसिया ठोक दे निसान, त्रिभुवन गिरि की बांजि कूड़ीक पहरु (बंजर घर का प्रहरी) और दिवा भट्ट की ऊंछी म्यर च्योल (वो था मेरा बेटा) जैसी कविताएं हैं, जिनमें समाज की अकर्मण्यता, पलायन की त्रासदी और सैनिक बलिदान से आहत मां की टीस का वर्णन है, जो हर दर्शक की आंखें नम कर जाती हैं.

Also Read: झवेरचंद मेघाणीः जिन्हें कहा गया ‘राष्ट्रीय शायर’

खंडहर में बदले मलौंज के ननिहाल और नकुचियाताल के ताले में बंद पड़े अपने बचपन के घर से होते हुए मलौंज की पुरानी पनचक्की तक आते-आते सिनेकार कब चुपके से अपनी कहानी का साधारणीकरण करा उसे सबकी कहानी बना देता है, इसका पता ही नहीं चलता. चक्की के घटगीत तक आते-आते हर आंख नम होने लगती है. प्रीमियर में आये दर्जनों लोगों की आंखों में वही टीस और मन में अपनी जड़ों से पलायन की वहीं पीड़ा देखने को मिली, जो अंत तक आते-आते सिनेकार के शब्दों और स्वर में भी महसूस की जा सकती थी. मलौंज की दशकों पुरानी पनचक्की के दार्शनिक घटगीत के साथ ही फिल्म का पटाक्षेप हो जाता है.